ロレックス の昔の値段がどれほどだったのか気になって検索された方へ、本記事ではその疑問に丁寧にお答えしていきます。今では高級時計の代名詞ともいえるロレックスですが、20年前や30年前、さらには50年前にはどのような価格で販売されていたのかをご存じでしょうか。「昔は安かった」と言われる理由や、当時の定価、さらにモデルごとの価格推移など、過去と現在を比較することで見えてくるロレックスの真の価値に迫ります。

特に、40年前のサブマリーナやデイトジャストといった人気モデルが、今と比べてどれほど手頃だったのか、またいつから高くなったのかについても詳しく解説しています。さらに、昔のモデルならではの魅力や、その価値の背景にも触れながら、ロレックスというブランドがどのように変遷してきたのかをわかりやすく紹介します。これから購入を検討している方や、ロレックスの歴史に興味がある方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- ロレックスの20年前から50年前までの価格の変遷

- 各年代ごとの代表的なモデルの価格相場

- 定価と実売価格の違いやその背景

- なぜロレックスの価値が上昇し続けているのか

ロレックスは永遠?昔の値段から見る魅力

- 20年前のロレックスはいくら?

- 定価と実売価格の違いとは?

- 昔は安かったと言われる理由

- 30年前の人気モデルの価格

- 昔のロレックスはなぜ価値がある?

- モデル別で見る昔の相場感

20年前のロレックスはいくら?

20年前のロレックスの価格は、現在の価格帯と比較して非常に安価で、今では想像もできない水準でした。たとえば、2005年前後のサブマリーナは新品でも40〜50万円台で購入できることがあり、多くのファンにとって手が届く存在でした。

この価格設定の背景には、当時の円高が追い風となっていたこと、そして全体的な市場の需要がそれほど高まっていなかったことが大きく関係しています。さらに言えば、リセールバリューを重視する購入者は少なく、投資目的でロレックスを買うという考え方が今ほど浸透していなかったことも、価格を低く保つ一因でした。

現在では考えられないほどリーズナブルな価格で販売されていたこの時期に購入していた人々は、今になってその大きな価値の上昇を実感しているに違いありません。もし当時購入していたとしたら、その時計は数倍の価値になっているケースも珍しくないでしょう。

定価と実売価格の違いとは?

ロレックスの定価と実際の販売価格には、しばしば大きな乖離が見られました。とりわけ人気モデルにおいては、プレミア価格がつくことが一般的になっており、希望小売価格では到底購入できない状況が続いていました。

例えば、定価が70万円だったモデルが、販売店では90万円、場合によっては100万円近くで取引されていたケースも珍しくありません。こうした価格差の背景には、供給が追いつかないという構造的な問題がありました。また、並行輸入品に頼らざるを得ない市場環境が、さらに価格を押し上げる一因ともなっていたのです。

つまり、定価というのはあくまでも参考価格であり、実際の購入時には必ず市場の相場や在庫状況を確認することが不可欠でした。情報収集を怠ると、思わぬ高値で購入してしまうリスクもあったのです。

昔は安かったと言われる理由

古くから、ロレックスは高級時計の代名詞とされてきましたが、「昔は安かった」と言われるのには明確な理由があります。かつては、今のように高額な投資対象というよりも、品質と信頼性に優れた時計として広く認識されていたのです。

主に、インフレの影響、需要の急増、そしてブランド価値の上昇が価格上昇の要因として挙げられます。さらに、国際的な市場拡大や中古市場での取引活発化といった外部要素も、値上がりに拍車をかけてきました。これらの複合的な要素が長年にわたって積み重なった結果、ロレックスの価格は年々上昇し、現在のようなプレミアム価格帯に達したのです。

また、当時はステンレスモデルが比較的安価で販売されていたため、「ロレックスは庶民でも手に入る高級時計」として親しまれていた時代もありました。今の感覚では信じがたいかもしれませんが、そうした時代背景が「昔は安かった」と語られる理由となっています。

30年前の人気モデルの価格

30年前、つまり1990年代半ばのロレックス人気モデルは、現在とは異なるラインアップが注目されており、当時の市場では今では見かけないようなモデルが脚光を浴びていました。

例えば、デイトジャストやエクスプローラーIなどが安定した人気を保っており、新品価格は30万円台から50万円程度が一般的でした。今の価格帯と比べるとかなり割安であり、多くの人々にとって現実的な選択肢として親しまれていたのです。

一方で、サブマリーナやGMTマスターも注目を集める存在でしたが、当時の価格は今と比較するとおおよそ3分の1以下の水準で、特に中古市場ではさらに手ごろな価格で取引されていたケースもありました。こうした価格差は、現在の市場とのコントラストを際立たせています。

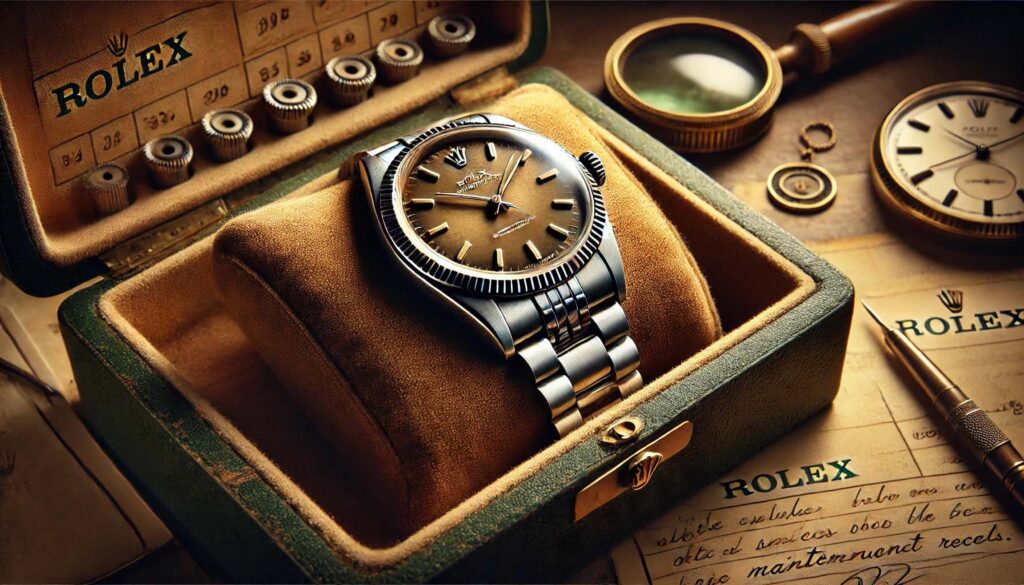

昔のロレックスはなぜ価値がある?

昔のロレックスが今でも価値を持つのは当然と言えるでしょう。その理由は、製造精度の高さ、素材の厳選、そして経年によって生まれる独特の風合いにあります。

さらに、現在では生産されていないデザインや文字盤のバリエーション、ケースサイズなどのディテールが、時計愛好家やコレクターにとって非常に魅力的に映ります。また、昔のモデルには手作業による仕上げが施されていたこともあり、現代の工業的な製品にはない温かみや個性が感じられる点も大きな魅力です。市場においても、ヴィンテージロレックスの価値は年々上昇を続け、安定した需要を誇っています。

つまり、過去のモデルは単なる「古い時計」ではなく、時代の流れや職人技の結晶としての歴史的・芸術的価値を兼ね備えた、非常に意義のある資産なのです。

モデル別で見る昔の相場感

例えば、サブマリーナ、デイトジャスト、エクスプローラーなどの代表的なモデル別に、過去の価格相場を改めて確認してみると、現在との大きな価格差に誰もが驚かされることでしょう。

たとえば1990年代当時、デイトジャストは30万円台で入手可能であり、サブマリーナも40万円台前半という価格が一般的でした。これらのモデルは、その時代においても高級時計として知られていましたが、現在ではどちらも100万円を超える価格で取引されているのが常識となっています。

このような劇的な価格上昇の背景には、ロレックスというブランド全体の国際的な人気の高まりが大きく影響しています。それに加えて、世界中の富裕層やコレクターによって投資対象としての認識が強まったことが、価格を一段と押し上げる結果となっているのです。

ロレックスの昔の値段と価値変動

- 50年前のロレックスの価格は?

- 昔のモデルは現代と何が違う?

- 40年前の価格と当時の背景

- サブマリーナの価格推移とは?

- デイトジャストの歴代価格比較

- ロレックスはいつから高くなった?

50年前のロレックスの価格は?

ここで、1970年代のロレックス価格に目を向けると、その違いに驚かされることは間違いありません。今では高級品の代名詞となったロレックスですが、50年前の価格は現代の常識では考えられないほど低く、まさに桁違いの水準だったのです。

当時のデイトジャストは、新品でも10万円台前半で購入可能でした。また、人気モデルのサブマリーナにおいても、価格は20万円前後で推移しており、現在の価格帯と比べると信じられないほどの差があります。今ではこれらのモデルがヴィンテージとして100万円を超える価格で取引されることもあり、その価値の上昇は極めて顕著です。

つまり、当時ロレックスを購入していた人々は、結果的に非常に大きな価値を手に入れていたと言えるでしょう。彼らは単なる高級時計を手にしていたのではなく、長期的に見れば投資としても成功していたことになります。

昔のモデルは現代と何が違う?

もちろん、昔のロレックスと現行モデルでは、さまざまな違いがあります。代表的なものとしては、ケースサイズ、使用されている素材、そしてムーブメントの精度や耐久性などが挙げられます。こうした違いは、時計としての性能だけでなく、装着感やデザインの印象にも大きく影響を与えています。

例えば、昔のモデルは現代のものと比べてやや小ぶりで、手首に自然に馴染むコンパクトなサイズ感が特徴でした。このため、ビジネスシーンやフォーマルな場でも違和感なく使用することができ、幅広い年齢層から支持されていました。また、文字盤や針のデザインもシンプルでクラシックな印象を与え、派手さよりも上品さを重視した仕上がりとなっていました。

こうした細かな違いが、現代のロレックス愛好家にとっては逆に新鮮な魅力として映り、中古市場やヴィンテージ市場での人気にも直結しています。結果として、状態の良い昔のモデルは今なお高値で取引されており、その希少性や歴史的価値が再評価されているのです。

40年前の価格と当時の背景

40年前の1980年代、ロレックスの価格は着実に上昇傾向を見せていました。この背景には、ブランドとしてのロレックスが国際的に評価を高め、世界中での人気が増していたことが関係しています。特に、日本においては経済成長の真っただ中であり、ロレックスのような高級時計がステータスシンボルとして強く意識されていた時代でもありました。

当時のデイトジャストは20万円台後半から販売されており、サブマリーナは30万円台が一般的な価格帯でした。これらの価格は今と比べると非常に手ごろであり、多くの人々が憧れの存在としてロレックスを身につけるようになりました。さらに、バブル経済の影響によって高級品に対する消費意欲が高まり、日本国内では高級時計ブームが巻き起こることとなったのです。

このような経済と文化の両面からの後押しが、ロレックスの価値をより強固なものにし、その人気が今なお継続している理由の一つとなっていると考えられます。つまり、この1980年代の時代背景こそが、ロレックスが世界的ブランドへと成長する大きな転機だったと言えるでしょう。

サブマリーナの価格推移とは?

サブマリーナはロレックスの中でも特に人気の高いモデルで、その価格推移は長年にわたり多くの人々から注目を集めています。

例えば、1980年代には30万円台で購入できたサブマリーナは、1990年代には40万円台に上昇し、2000年代にはついに50万円を超える価格帯に突入しました。その後、2010年代には100万円に迫る勢いで値上がりし、現在では150万円を超えることも決して珍しいことではありません。

このような価格の上昇は、ロレックスというブランド全体の価値向上に加えて、サブマリーナ特有の高い機能性とタイムレスなデザイン性が長く評価され続けていることを示しています。また、プロフェッショナルユースにも耐えうる耐久性や、防水性能といった実用性も、価格の上昇を後押ししてきた要素の一つと言えるでしょう。

デイトジャストの歴代価格比較

デイトジャストは時代を超えて愛され続けているモデルの一つであり、その価格の移り変わりも非常に興味深いテーマです。

たとえば、1970年代には新品でも10万円台前半で購入でき、1980年代には20万円台に、1990年代には30万円台へと段階的に価格が上昇していきました。現在では100万円を超えるモデルも数多く存在し、その価格差に驚かされることも少なくありません。

このような価格の変遷は、単なる物価の上昇にとどまらず、ロレックスというブランドの地位向上や、時計製造における技術革新が大きく関係しています。加えて、希少性やデザイン性の評価が高まったことも、価値上昇を後押ししています。そのため、デイトジャストは単なる高級時計にとどまらず、長期的な視点で見ると十分に投資対象となり得る存在だと言えるでしょう。

ロレックスはいつから高くなった?

これまでの傾向から見ると、ロレックスが急激に高くなり始めたのは2010年以降と考えられます。この時期から価格の上昇スピードが一段と加速し、一般ユーザーにとって手の届きにくい存在となっていきました。

この時期は世界的な経済成長と並行して、高級品市場が大きく拡大しました。特に中国を中心としたアジア圏での富裕層の台頭により、高級時計への需要が急激に高まったのです。

加えて、ロレックス自体が供給数を意図的に調整し、あえて流通量を制限する戦略を取ったことにより、市場における希少性がさらに際立つようになりました。その結果、ロレックスの価格は需要に対して供給が追いつかない構造となり、維持・上昇を続けることに成功したといえます。こうした動向は現在でも継続しており、今後の価格動向にも注目が集まっています。

ロレックス 昔の値段から見る歴史と価値の変遷

- 20年前のサブマリーナは40〜50万円台で購入できた

- 当時は円高と需要の低さが価格を抑える要因だった

- 人気モデルは定価より高いプレミア価格で取引されていた

- 情報不足で高値購入のリスクがあった

- ロレックスは昔、庶民でも手が届く高級時計だった

- 30年前のデイトジャストは30万〜50万円程度だった

- 1990年代はGMTマスターも安価で流通していた

- 古いモデルは経年変化による風合いが評価されている

- 現在では見られないデザインや仕様に希少価値がある

- 1990年代のサブマリーナは現在の約3分の1の価格だった

- 1970年代のロレックスは新品で10万円台から購入できた

- 昔のモデルは小ぶりで上品な印象のデザインが多かった

- 1980年代の日本では経済成長でロレックスが流行した

- サブマリーナは2010年以降に急激な値上がりを見せた

- 供給制限と国際需要が価格上昇に拍車をかけている